一見すると、クラゲは信じられないほど単純な動物のように見えます。

心臓も血液も、脳さえもありません。

仲間と意思決定をしたり、協力したりすることもなく、目といえば光を感じる程度のもので、耳も聞こえず、基本的にただ海を漂っているだけです。

しかし、クラゲにはそれ以上の魅力があります。

少なくとも6億年前、恐竜の3倍も長いはるか昔から存在する最も古い生物の一つにもかかわらず、実は、クラゲについてはまだあまり研究されていません。

彼らは、5度にわたる大量絶滅の危機を乗り越え、今日では地球の極地から極地までありとあらゆる海で見られます。

風に乗って海面を漂うカツオノカンムリをはじめ、生物発光する深海のクラゲまで海のほぼすべての深さに適応しています。

では、単純な生き物にみえるクラゲが、子孫を残すことに成功している秘訣は何でしょうか。

以下にDEEP LOOKによる超高解像度(4K)でその謎を見ていきましょう。

獲物をマヒさせるために刺すクラゲ

クラゲには、毒を持つ種が多くいます。

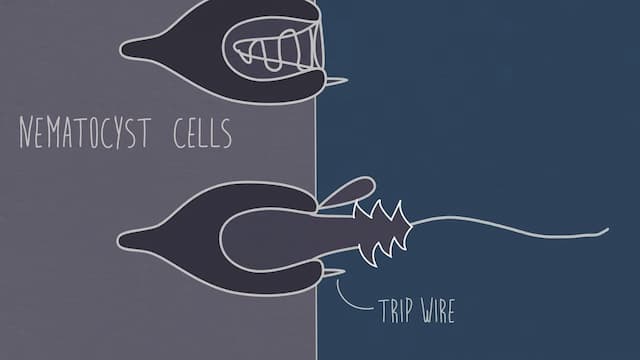

クラゲの触手には、獲物を刺して麻痺させる「刺胞」と呼ばれる数十億個の特殊な細胞が並んでいます。

そして、クラゲにはこれらの刺胞を制御する脳や中枢神経系がないため、それぞれが独立して動作します。

刺胞には独自のトリップワイヤーがあり、なんらかの侵入を検知するとトリガーが発動し、強力な毒素が混ざった銛のような棘を発射します。

スイッチが入ると、刺胞細胞は釣り針と皮下注射針を組み合わせたような働きをし、重力の1万倍に相当する途方もない力で獲物に向けて刺胞を発射するのです。

これは動物界で最も速いメカニズムの1つで、毒針が獲物にあたると毒素を含んだ糸状のフィラメントが噴出し、毒を送り込みます。

クラゲの中には、獲物をおびき寄せるための別のトリックを持っているものもあります。

光を発して獲物をおびき寄せるクラゲ

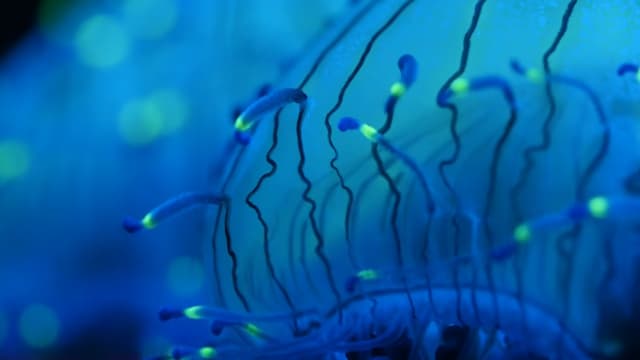

たとえば、このハナガサクラゲです。体長はわずか6cmと小さく、飼育下での繁殖が難しいことで有名なクラゲです。

その理由のひとつは、風変りな行動にあります。

彼らは、他の多くのクラゲと違って、半潜水性で、日中は沿岸の海底で休み、夜になると浮かび上がって狩りをし始めます。

実は、ハナガサクラゲが初めて報告されたのはわずか100年前で、最近まで生育域や繁殖方法などほとんど知られていませんでした。

触手の明るい緑色の電球が見えますか?

日中はオレンジ色ですが、

青い光の下では蛍光の光を放って小魚をおびき寄せます。

これらのクラゲは餌を見る必要はなく、ぶつかるだけでいいのです。

そして、これらは、はるかに長い間繁栄してきたクラゲたちの重要な道具なのです。

クラゲの大量発生「ブルーム」

条件が整うと、クラゲは猛烈な勢いで繁殖します。

一部のクラゲが引き起こすブルームと呼ばれる大量放出で、無性生殖によって増えるため、他のクラゲさえ必要ありません。仲間がいてもいなくても繁殖できるのです。

クラゲの柔軟な生存戦略

とてもシンプルな生き方ですが、6億年もの間うまく機能してきました。

その間に海は劇的に変化しましたが、クラゲはそれに順応し、さまざまな海洋条件に耐えながら生き延びてきました。

今、海は再び変化し、より温暖で酸性化しています。

ただし、少なくとも人間を危険にさらす条件のいくつかは、クラゲには適しているかもしれません。

5度の大量絶滅を生き延びてきたクラゲは、海洋で類をみない柔軟性をもつ生存者なのです。

参照元:Why Jellyfish Float Like a Butterfly—And Sting Like a Bee