インドネシアの2つの島の間には、見えないバリアが存在します。

そのバリアは30kmほどの狭い海峡。不思議なことに、ゾウやトラ、サイがいた島から、その境界線を越えただけで彼らは一切姿を消します。

そして、そこには突如コモドドラゴンやポッサムなどオーストラリア系の動物が。

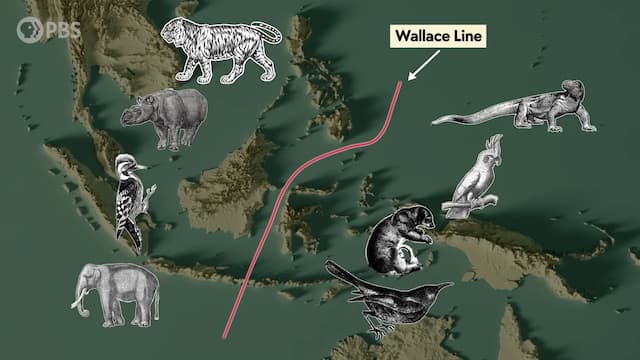

この見えない境界線はウォレス線をと呼ばれ、このバリアを超える動物はほとんどいません。空を飛べる鳥さえ横断を阻まれているのです。

一体この見えない境界線は、なぜ、どのようにして生まれたのでしょうか?

以下にみていきましょう。

2つに区切られた生物の進化

バリ島の海岸に立って、東のロンボク島の海岸を眺めると、32kmにわたる目立たない海域が目に入ります。

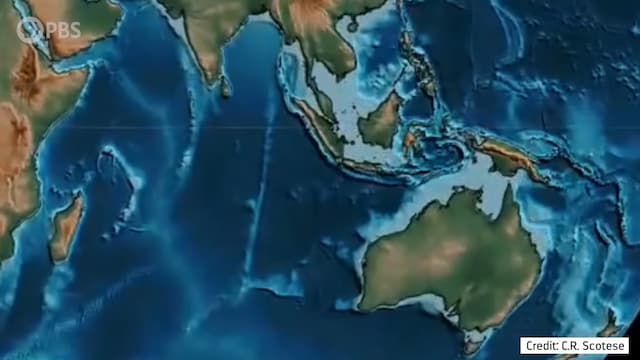

この目に見えない境界線は、25,000以上ともいわれる世界最大級の島の集まりであるマレー諸島全体を貫いています。

そして、このバリアの西側には、サイ、ゾウ、トラ、キツツキなど、アジア特有の動物の生育域が存在。

しかし、この線を越えると、状況は一変します。

東側では西側と同じ種は見つかりません。

その代わりに、東側の島々には、有袋類、コモドドラゴン、オウム、ミツスイなど、まったく異なる生態学的特徴を持つオーストラリア系の生き物たちが生息しているのです。

これは科学者が生物地理学的境界と呼んでいるもので、はるかに異なる2つの生物多様性の領域の交わる点です。

ウォレス線の発見

このウォレス線、またはウォーレス線、ワラス線とも呼ばれる目には見えない特定の境界線は、なぜ、どのようにして生じたのでしょうか?

なぜこれほど多くの種を隔てたのでしょうか?

どのようにしてその経路を解明したのでしょうか?

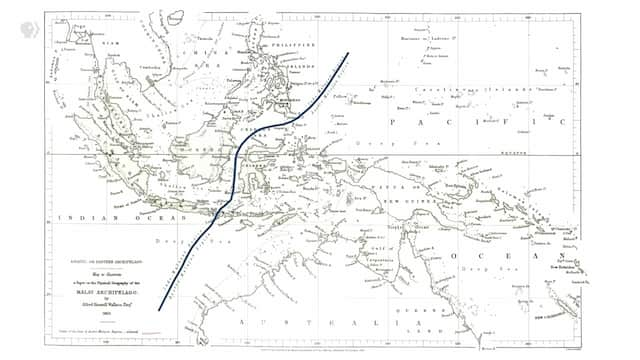

ウォレス線は、1859年に、アルフレッド・ラッセル・ウォレスという名の男によって初めて描かれました。

イギリスの博物学者で、ダーウィンとともに自然選択説の共同発見者としても耳にしたことがあるかもしれません。

その考えは、ウォレスがマレー諸島を巡る8年間の旅の途中、マラリアで寝たきりになっていた時にひらめいたものでした。

つまり、彼は、一つの旅で自然選択説とウォレス線という二つの素晴らしいアイデアを思いついたわけです。

このアイデアは、彼を生物地理学(生物の分布や生態系)の父として永遠に確立するものでした。

彼は航海中、ほぼ全群島の島から島へと飛び回りながら、できるだけ多くの種を観察し、収集しました。

そしてバリ島から東のロンボク島へ移動したとき、とても興味深いことに気づいたのです。

島々は狭い海峡によって隔てられているだけでしたが、動物たちの生態の変化は徐々にでも些細なものでもなく、突然かつ顕著なものでした。

動物の分布の差が、イギリスと日本との差よりもさらに明確だと感じたのです。

初に彼の注意を引いたのは鳥でした。

ミツユビキツツキなど、ジャワ島やバリ島に豊富に生息していた特定の種は、ロンボク島にはまったく存在しませんでした。

そして、この突然の変化は哺乳類や多くの昆虫にも及びます。

まるで目に見えないバリアが二つの異なる世界を隔てているかのようでした。

しかし、なぜ? バリアはどうやって?生まれたのでしょうか?

ウォレス線はどうやってできたのか?

ラッセル・ウォレスが引いた生物地理学的境界線は、後年他の人々によって微調整されることになりますが、単に島々の距離を反映しているものではありません。

そこでウォレスは、もっと神秘的な別の力、たとえば地質学的な何かが働いているに違いないことに気づきました。

過去が生物学的な現在を形作っていること、今日の生物種の分布は、部分的に古代の地質学的出来事を反映していることを認識していたのです。

これらの概念は今日では当然のことのように思われがちですが、ウォレスの時代にはまだとても新しい考え方でした。

そしてこの観点から、彼は、西側の島々はかつては互いに、そしてアジア大陸ともつながっていたに違いないと結論付けました。

現在、これらの島々は浅い海に囲まれていますが、これは地質学的に最近の海面上昇の結果にすぎません。

そうでなければ、トラやサイ、バクのような、その地域の大型動物がどうして島にたどり着くことができたのでしょうか?

そして、ジャワ島とボルネオ島の東の島々がどのように形成されたかにも関係しています。少なくともそれらの島々のいくつかは、かつてのオーストラリア大陸の一部でした。

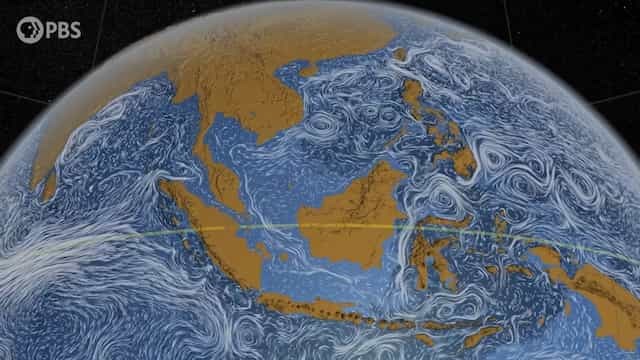

ウォレスは、そのすべての変化の間、2つの地域の間にある海水と潮の流れにより、多くの種が大陸から大陸へ渡ることを妨げられたに違いないと予想しました。

そして、海面が上昇し、大陸が近隣の島々に分散した今日でも、多くの種の渡りが妨げられています。

飛ぶことができる鳥や昆虫の多くの種もこの線に従いますが、外洋を横断する能力のない種もいます。

氷河時代に海面が低下した頃であっても、ロンボクの深い海峡は、バリアとして生き物が行き来するのを妨げていたようです。

そして、ウォレスは謎解きパズルの多くのピースを集めましたが、彼と当時の他の科学者たちには全体像を完成させるための重要なアイデアが一つ欠けていました。

…プレートテクトニクスです。

数千万年前のプレートテクトニクスの変動の結果

惑星の表面は静的なものではなく、もちろん動的です。

それは、地質学的に長い時間をかけて移動し衝突する個々の大きなセクション、プレートで構成されています。

これは私たちにとっては当然な概念ですが、実際には世界に対する私たちの理解に比較的最近加わった考えなのです。それは、ウォレスが亡くなってから約半世紀後、1960年代のことでした。

今では、プレートテクトニクスが大陸の形成と変形、島、列の隆起、山脈の形成など、さまざまな方法で地球を形成していることがわかっています。

また、研究により、マレー諸島は世界で最も複雑な地殻構造を持つ地域の一つであり、複数のプレートが空間を求めて競い合う地点であることが明らかになっています。

そして、これがこの地域の多くの火山と頻繁な地震活動の原因であるだけでなく、動物の生活の奇妙な対照性をも生み出しています。

1980年代までに科学者たちは、ウォレス線は本質的に「プレートテクトニクスの結果」であると自信を持って言えるようになりました。

かつてウォレス線の西側と東側は離れていた

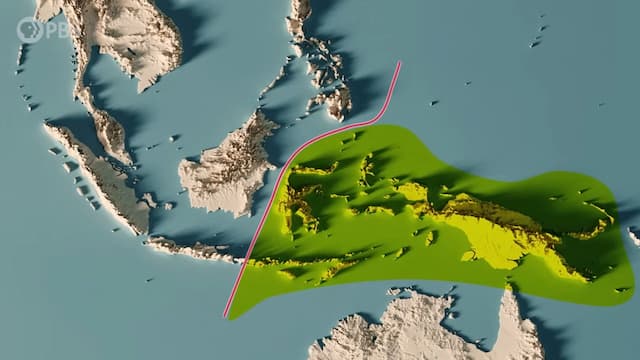

ウォレスは、遠い昔にこの線の両側に2つの連続した陸地が存在していたことを正しく特定していました。

今日、私たちはそれらを西のスンダ大陸と東のサフル大陸という古大陸として知っていますが、どちらも氷河期に存在し、より多くの水が氷に閉じ込められ、海面が低かった時代に存在していました。

ただし、ウォレスは知らたなったこともあります。現在は距離的に近く、部分的に沈んだこの二つの大陸はかつてははるかに離れていたのです。

それは、オーストラリア、タスマニア、ニューギニア、アルー諸島を含んでいました。

そして、オーストラリアプレートが西のスンダ大陸棚に近づいたのは、約2000万~2500万年前の漸新世後期または中新世前期になってからのことでした。

そのため、それぞれの種の生物は、現在では隣り合ってはいるものの、それらは何千年もの間別々に進化しており、進化の観点から見ると、2つの世界が衝突したのはごく最近のことなのです。

そしてその間、線のすぐ東側では、プレートテクトニクスの複雑な力によって、現在ワラセア(Wallacea)と呼ばれている群島の領域に新しい島々が連なっていました。

これらの海洋島は、両側にある大陸の島々とは、どちらにもつながっていなかったという点で異なります。

それらは、そこに生息できるあらゆる生物によって埋められるのを待っている、生態学的な白紙の状態でした。

そして、ウォレス線がアジアの種の東への移動に対する障壁として機能していたことから、それらは結局、主にオーストラリア側の種であったことがわかりました。

たとえば、コモドドラゴンは、現在インドネシア東部のいくつかの島に生息している巨大なオオトカゲです。

彼らの化石は、300 万年以上前の鮮新世にオーストラリア本土で初めて出現し、現在のインドネシアのワラセア地域の島々の生息地に到達したのは約100万年前になってからでした。

そして今でも、ロンボク島とバリ島の間の海峡を含め、2つの地域の間を縫うように流れる強い流れのある深い海峡が、境界線を越えた多くの種の分散を制限しており、進化の歴史の違いが目に見える形で残っています。

ウォレスの目に見えない線は、物理的な意味では実在しないかもしれませんが、古代の地質学的出来事が時を経ていかに大きく響き渡るか、そしてそれがいかに奇妙で対照的な形で生命の多様性と分布を形作っているかを示しています。

種がどのように生じたかを解明した人物としてダーウィンが実質的にすべての功績を認められている一方で、種が現在の状態になった経緯を解明した先駆者としてウォレスは今でも認められています。

つまり、プレートテクトニクスは、地球に超大陸が存在する理由も説明するのです。

目には見えない境界線「ウォレス線」については、以下の動画で見ることができます。