人間以外の哺乳類には、水泳教室なんて必要がありません。

彼らにとって、泳ぐことは生まれながらにもつ本能的な能力のひとつだからです。

驚いたことに、あの巨大なヘラジカやゾウ、砂漠に住むラクダ、アルマジロやナマケモノでさえ泳げるといいます。

どうやら哺乳類は本来、泳げる生き物であるようです。

そこで、今回は、人間以外の哺乳類がなぜ生まれながらにして泳げるのかについて紹介します。

巨大な動物でも泳げる理由

ヘラジカは巨大な鹿です。

滑稽なほど細い4本の足の上に600キロもの体重が乗っているその姿からは、泳ぎが得意だなんてなかなか想像できません。

しかし、夏から秋にかけて、ヘラジカは、水の中でよく見かけられます。

しかも、川を歩いて横切る程度ではなく、全身をどっぷりと水に浸し、ときには20kmもの距離を泳ぐのです。

泳ぎながらヘラジカは、水面から頭を何度も出し入れしますが、長い鼻が、水を鼻に入れない弁のような役割を果たすので、鼻が痛くなることはないようです。

当初、生物学者の間では、ヘラジカにとって水泳は、涼を取るための手段だと考えられていました。

彼らが着ている分厚い毛皮のジャケットは、マイナス30度の冬を快適に過ごすにはいいかもしれませんが、夏を涼しく過ごすには不向きだからです。

しかし、動物たちが泳ぐのにはそれ以上の理由があることに気付いたのです。

塩分の豊富な水中植物を求めて泳ぐ必要があった

生物学者らが、動物の食生活を調査したところ、塩分濃度に応じて植物を選んでいることが分かりました。

また、ヒルムシロやミクリなど塩分を多く含む植物は、水中や海中にあることが多く、ヘラジカのなかには、浅瀬でこれらの塩分豊富な植物を食べるために巧妙な技を持っていることも発見。

なんと、ヘラジカは、強力な鼻息で水を吹き飛ばしたのです。

彼らは、必要とあらば、数メートル下まで潜ることだってあります。

彼らが塩を好むのは、陸上の植物には不足しがちな必須栄養素だからで、塩分がなければ、あの立派な角は生えません。

その他にも、蚊を避けたり、お腹を空かせたオオカミから逃げたりなど、彼らが水の中で多くの時間を過ごす理由はまだあるかもしれませんが、理由が何であれ、ヘラジカは泳ぐことを楽しんでいるようです。

ゾウはなぜ泳げるのか

ゾウは、鼻を水面に突き出してシュノーケルのように使い、突進するように長い距離を泳ぐことができます。

一見すると、ゾウは大きすぎて浮くことはできないと思うかもしれません。

科学者らも初めはそう考えていました。

しかし、実はその大きさが泳ぐのに役立つことがわかったのです。

物体が浮くのは、「物体の重さによる下向きの圧力」が、「水が上に向かって押し上げる圧力」よりも小さいためです。

これが浮力で、ゾウはたしかに重いですが、水に接する幅も広いため、体の重さを打ち消すだけの水の圧力が働きます。

そのうえ、肺が大きいので、泳いでもあまり疲れないのかもしれません。

また、植物を食べると胃の中でガスが発生し、それが風船のように大きく膨らんで浮力となったり、頭蓋骨にはスポンジのようにたくさんの穴が開いており、それが重さを軽減するだけでなく、浮力を生んでいるとも考えられています。

新しい食料や新天地を求めて泳ぐ必要があった

研究者たちは、ゾウの泳ぐ能力は、住む場所をもとめて沖合の島々を開拓するのに役立ったと考えています。

実際に、化石の調査から、古代の島に住むゾウと本土のゾウは近縁であることも分かっています。

ゾウは、泳ぐことで、新しい食料源を見つけたり、個体間の競争を減らしたりしていたのかもしれません。

現在のゾウは、巨体を冷やすために泳ぐとも考えられていますが、この考えを科学的に検証した人はまだいないようです。

アルマジロが人間より泳ぎがうまいのはなぜ

アルマジロは、空気を吸うために小さな鼻を時々突き出しながら、犬のように水をかき分けて進みます。

実は、彼らの体は、もともと水の中では沈む傾向がありますが、十分に浅い場所であれば、底に沿って走るなど、沈む体をうまく利用して泳いでいるようです。

しかし、より深い場所で、ある研究者が水の中に何度も投げ込んだとき、1匹のココノオビアルマジロは、大量の空気を吸っているのが目撃されています。

これは、胃や小腸を膨らませて浮力を増すためだと考えられています。

食料資源を求めて、捕食者から逃れるために泳力が必要だった

アルマジロの泳ぎが最初に観察されたのは1930年代。

生物学者によって、海岸から放り出されたアルマジロが約50メートル泳ぐ姿が確認されました。

1994年には、ブラジルの漁師が、島の沖合で50メートル近く泳ぐ雌のムツオビアルマジロを目撃。

アルマジロは、本土から500メートルの距離を泳いで、カニや塊茎(かいけい)の一種、あるいは人間のゴミなど、島の豊富な食料資源にたどり着いたとも、捕食者から島に逃れてきたとも考えられています。

この説は、アルマジロがミズーリ州からイリノイ州まで移動した方法も説明できそうです。

彼らは必要に応じて泳ぐ方法を知っているのは確かなようですが、今のところ、科学者たちはいくつかの観察結果しか持っておらず、なぜ、どのようにしてアルマジロが泳ぐようになったのかはまだ明確に示されてはいません。

群れで泳ぐラクダのナゾ

インドの北西部では、ラクダの群れが泳ぐという意外な光景を目にすることができます。

「カライ(Kharai)」と呼ばれる種のラクダで、沖合の島のマングローブを食べるために泳ぐことで知られています。

ラクダはヘラジカと同じように、塩分を含んだ海産物を求めて3キロ以上の距離を泳ぐこともあります。

この特別なラクダは、地元の人々によって徴兵用の動物として、また、乳を出すために飼育されてきました。

塩分が豊富なマングローブを求めて泳ぐ必要があった

しかし、2,000年ほど前には、泳ぐラクダはもっと一般的だったかもしれません。

化石やDNAの調査から、ラクダを砂漠の生き物にしたのは、人間が家畜化した結果で、それ以前のラクダは、アラビア沿岸のマングローブ地帯にしか生息しておらず、そこでは泳ぐことができたはずだと示されています。

残念なことに、カライラクダのマングローブ生息地は、製塩工場や塩田開発などによって破壊され、現在枯渇しています。

それに伴って、ラクダの数は約1万頭からその半分以下にまで減少しており、専門家は、このまま生息地が保護されなければ、本当に泳げるラクダは彼らが最後になるかもしれないと警告しています。

水中では足を交互に動かして泳ぐカンガルー

跳躍力の高いカンガルーの足は、水中において、まったく別の意味で役に立つようです。

カンガルーの足はかなりの重さがありますが、彼らは、この太い後ろ足で、水を左右交互に力強く蹴ることで浮力を保っています。

注目すべきは、陸上では両足を一緒に動かしていますが、水に浸かると自然に足を交互に動かすという点です。

ある研究者がカンガルーをプールで泳がせた実験では、魚の尾のように左右に動くしっぽと前肢の組み合わせによって、前に進む力を得られることもわかりました。

カンガルーは、誰にも教わらなくとも、秒速1メートル程度のスピードで泳ぐことができるようです。

捕食者から逃げるために泳力が必要だった

カンガルーは一度に3kmもの距離を泳ぐ姿が確認されています。つまり、かなり大きな水域を渡ることができたのです。

しかし、なぜカンガルーにこのような泳ぎの能力が備わっているのでしょうか?

1970年代のある研究報告を除いて、この問題に対する科学的な研究はあまり行われておらず、まだ理由は分かっていません。

犬に追われて川で泳ぐカンガルーの姿から、もしかすると捕食者から逃げるための手段であったとも、また、アルマジロのように川を渡って沖合の島に行く必要があったために泳いだのかもしれません。

ナマケモノが陸よりもすばやく水中を移動できる理由

1920年代、ガイアナの川を泳いで渡るナマケモノの記録が残されています。

ナマケモノは木の上でスローライフを送るイメージがありますが、実は泳ぎが得意なのです。

彼らは、陸地よりも水の中が得意なようで、長い腕のおかげで歩くよりも3倍の速さで泳ぐことができます。

ナマケモノは水の中に入ると、後ろ足を広げてバランスをとり、浮力を得ます。

また、消化が悪いため、胃の中にガスが溜まってしまう結果、それが人工的な救命胴衣の役割をして体を浮きやすくしています。

彼らは、ほとんどの場合、頭を水面に出して泳ぎますが、必要であれば、息を止めることもできます。

研究室で行われた実験によると、ナマケモノは20分以上も無酸素状態でいられることまでわかりました。

ちなみにこの記録はバンドウイルカよりも長い時間です。

食べ物を求めて移動するために泳ぐ必要があった

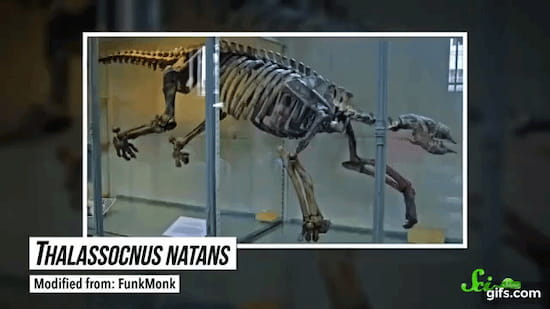

こうしたナマケモノの優れた泳力は、彼らの祖先から受け継いだものかもしれません。

古代のナマケモノの中には、半水生の種もあり、木の葉を食べずに、海草を食べていたのです。

現在のナマケモノが生息するジャングルには、川や湖がたくさんあるため、先祖から引き継いだ泳力を移動に利用しているようです。

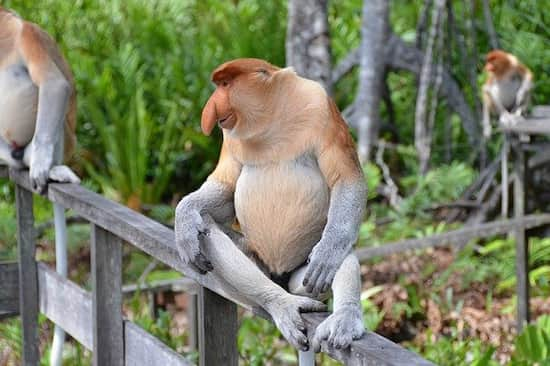

霊長類の例外「テングザル」

動物園で霊長類を見ると、彼らの囲いには「堀」という共通点があることに気づくかもしれません。

それは、キツネザルやチンパンジーに限らず、霊長類は一般的に、訓練をしない限り水深のある場所を移動できないからです。

木の上で過ごす時間が長かったため、進化の過程で、泳ぎは必要なかったのかもしれません。

しかし、唯一の例外がテングザルです。

テングザルは、木の上から川に飛び込む姿が目撃されており、30分近くも水に浸かって泳ぐことができます。

木の上で狩りをするウンピョウなどの捕食者をかわすための賢い方法なのでしょう。

捕食者から逃げるために泳力が必要だった

ある研究では、テングザルは、いつでも飛び込んで逃げられるように川べりの細い部分に寝床を作ることも分かりました。

彼らは、ワニのような水辺の危険生物に対しても戦略を持っています。

専門家によると、激しく飛び込んで水しぶきをたて、水に潜む天敵がひるんでいる間に逃げ、安全な場所まで泳いでいくのです。

彼らには、水中での活動を容易にするいくつかの特徴があります。

例えば、手足の指の付け根にある水かきのようなものが、泳ぎにパワーを加え、マングローブのぬかるみを歩くのにも役立っているようです。

専門家は、テングザルが水辺に近い場所に生息するようになったのは、内陸部の植物では塩分やその他の栄養分が十分に得られないからで、それには、泳力が必要になると考えています。

哺乳類は泳ぎが得意な種が多い

人間以外の哺乳類は、生まれつき泳ぎが得意な種が多いことが分かりました。

彼らは、泳ぎ方を誰にも教わることなく、捕食者から逃れ、ときには、食べ物や友達を探すために、また、新天地を求めて泳ぐ力を活用してきたようです。