キッズサイエンス

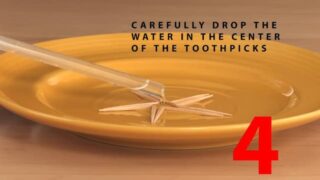

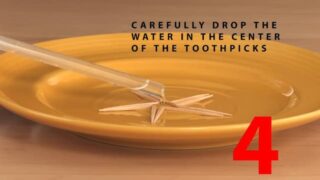

キッズサイエンスつまようじでできる星のトリック

つまようじとお皿があれば簡単にできる手品ですが、水の表面張力の仕組みも学ぶことができるのでおすすめです。 では、つまようじに水をゆっくりとそそぐとみるみるうちに星の形に変化していく楽しいテーブルトリックのやり方を以下に紹介します。 親子...

キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス 動物・植物・生き物

動物・植物・生き物 動物・植物・生き物

動物・植物・生き物 宇宙・航空科学

宇宙・航空科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス 身近なふしぎ

身近なふしぎ キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス 動物・植物・生き物

動物・植物・生き物 世界のスピーチ集

世界のスピーチ集 動物・植物・生き物

動物・植物・生き物 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス 人に話したくなる話

人に話したくなる話 人体の不思議

人体の不思議 人に話したくなる話

人に話したくなる話 動物・植物・生き物

動物・植物・生き物 キッズサイエンス

キッズサイエンス 人に話したくなる話

人に話したくなる話 動物・植物・生き物

動物・植物・生き物