自然科学・地球科学

自然科学・地球科学竜巻はなぜどのようにして起こるのか?

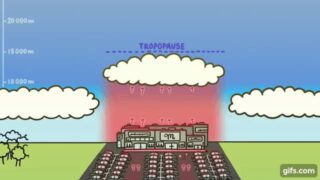

竜巻。それは、雷雲(積乱雲)から地表をつなぐ高速回転の空気の柱。 その名の通り、空気がまるで竜のように猛スピードで渦巻く異常気象です。回転しながらねじれるので、ツイスターと呼ばれることもあります。 このような異常な現象は、なぜ、どのよう...

自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス キッズサイエンス

キッズサイエンス 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 キッズサイエンス

キッズサイエンス 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 夏休みの科学実験

夏休みの科学実験 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学 自然科学・地球科学

自然科学・地球科学